মো: মাহামুদুর রহমান পাপন

গত ১৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তার বরাতে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, উপদেষ্টা কমিটির নির্দেশনায় ‘ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) ২০২২–২০৩৫’-এর সংশোধনী প্রস্তাব এবং ‘ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০২৫’-এর চূড়ান্ত খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন পেয়েছে। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, এটি শিগগিরই গেজেট আকারে প্রকাশিত হবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো উল্লেখ করা হয়, গত এক বছরের ধারাবাহিক পর্যালোচনা, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সরকারি সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের মতামত সমন্বয়ের মাধ্যমে এই চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে পরিবেশবিদদের মতে, ড্যাপ ২০২২-৩৫ এর তথ্যভিত্তি তুলনামূলকভাবে পুরোনো এবং ড্যাপ ২০২২ সালে গেজেট হওয়ায় এতে ২০২৩ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়নি তা স্পষ্ট। ফলে পরিবেশগত দিক থেকে পরিকল্পনাটিতে আরো হালনাগাদ ও পরিমার্জনের দরকার রয়েছে, এবং পরিবেশবিদ পেশাজীবীদেরকে এর সাথে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন আছে, কারণ পরিবেশবিদ ছাড়া পরিবেশ বান্ধব পরিকল্পনা সম্ভব নয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, ভবন নির্মাণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে পাঁচ কাঠা বা তদূর্ধ্ব আয়তনের জমিতে ‘সিউয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (এসটিপি)’ স্থাপন বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে, ঢাকা মহানগরের সীমিত জায়গার বাস্তবতায় এমন ব্যয়বহুল অবকাঠামো আরোপ করলে তা বাসিন্দাদের ওপর অতিরিক্ত অর্থনৈতিক চাপ ও ভূমি ব্যবহারজনিত সংকট সৃষ্টি করতে পারে। পাশাপাশি, স্থানীয় পরিবেশের বৈশিষ্ট্য না বুঝে এমন নীতিনির্ধারণ বাস্তবায়িত হলে তা পরিবেশ সংরক্ষণের পরিবর্তে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

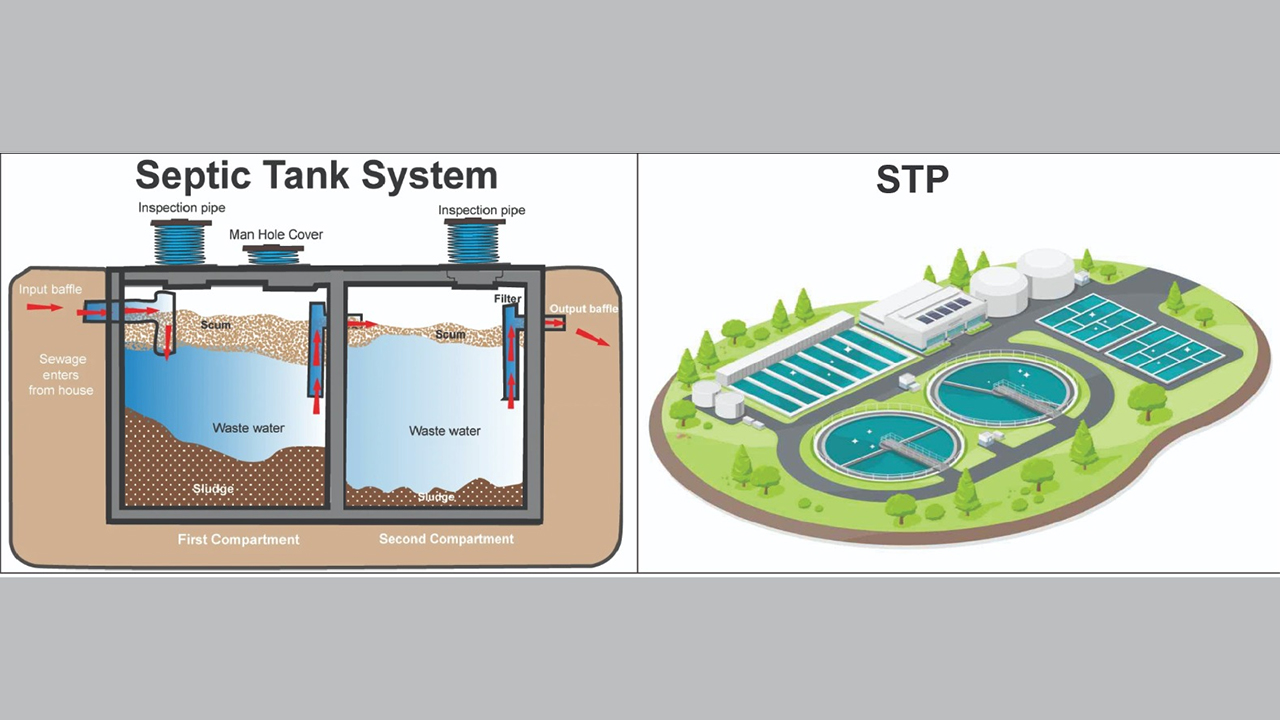

বাংলাদেশের নগরায়নের গতি বিশেষ করে ঢাকা শহরে এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র অবকাঠামোগত নয়, বরং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন শহরাঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ গৃহস্থালি ও শিল্প বর্জ্যপানি উৎপন্ন হচ্ছে, যার অধিকাংশই অপরিশোধিত অবস্থায় খাল, নদী বা ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করে পরিবেশের ওপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। এই প্রেক্ষাপটে বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনার দুটি প্রচলিত পদ্ধতি হলো সেপটিক ট্যাংক ও সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বা এসটিপি। উদ্দেশ্য উভয়েরই একই— পয়ঃবর্জ্যে দূষিত পানিকে পরিবেশ সম্মতভাবে শোধন করা কিন্তু তাদের কার্যপ্রণালী, প্রযুক্তিগত পরিসর, ব্যয়, স্থাপনার জন্য জায়গা এবং পরিবেশগত কার্যকারিতায় রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।

সেপটিক ট্যাংক একটি তুলনামূলকভাবে সরল ও স্বল্প ব্যয়ের বর্জ্যপানি শোধনব্যবস্থা, যা মূলত বাসাবাড়ি, ছোট অফিস বা গ্রামীণ এলাকায় ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত মাটির নিচে স্থাপন করা একটি বদ্ধ ট্যাংক, যেখানে বর্জ্যপানি প্রবাহিত হয়ে প্রাকৃতিকভাবে পচন প্রক্রিয়ার বা এনাইরোবিক ডাইজেস্টিং প্রক্রিয়ায় শোধিত হয়। ট্যাংকের ভিতরে ভারী কঠিন পদার্থ নিচে জমে থেকে স্লাজ তৈরি করে, আর হালকা উপাদানগুলো উপরের দিকে উঠে স্কাম স্তর গঠন করে। মধ্যবর্তী তরল অংশটি ধীরে ধীরে ট্যাংকের বাইরের দিকে থাকা শোক অয়েল, শোক পিট বা লিচ ফিল্ডে প্রবাহিত হয়ে মাটির ভেতর দিয়ে ছেঁকে যায়। এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পানি পরিশোধিত হলেও তা পুনর্ব্যবহারের উপযোগী নয়। সেপটিক ট্যাংকের অন্যতম সুবিধা হলো এর কম নির্মাণ ব্যয়, অল্প জায়গা ও সহজ রক্ষণাবেক্ষণ। এটি চালাতে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না এবং সাধারণত দুই থেকে তিন বছর অন্তর স্লাজ পরিষ্কার করলেই কার্যকর থাকে। তবে এর সীমাবদ্ধতাও সুস্পষ্ট, সেপটিক ট্যাংক মূলত পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ না থাকলে এটি সহজেই পানি দূষণ ঘটাতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় স্লাজ অপসারণের প্রয়োজন পরে ঘন ঘন, যা কষ্টসাধ্য।

অন্যদিকে, সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বা এসটিপি হলো একটি উন্নত ও যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে তিন ধাপে বর্জ্যপানি শোধন করা হয়। প্রথম ধাপে, যাকে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট বলা হয়, সেখানে বড় ও ভারী কঠিন পদার্থগুলো সেডিমেনটেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আলাদা করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে, বর্জ্যপানির জৈব উপাদানগুলোকে অক্সিজেননির্ভর বা এইরোবিক ও অক্সিজেনবিহীন বা এনাইরোবিক জীবাণুর মাধ্যমে ভেঙে ফেলা হয়, যার ফলে পানির জৈব দূষণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। সবশেষে টারশিয়ারি ট্রিটমেন্ট বা তৃতীয় ধাপে বিভিন্ন ফিল্টার, ডিসইনফেকশন বা ইউভি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানি সম্পূর্ণভাবে শোধন করা হয়। এইভাবে পরিশোধিত পানি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে, যেমন : অনেকগুলো টয়লেট রয়েছে এমন ভবনের টয়লেট ফ্লাশে, বড় বাগানের গাছে সেচ, রাস্তা পরিষ্কার বা শিল্প কারখানার কুলিং টাওয়ারে। এটি কেবল পানির অপচয় রোধই করে না, বরং পরিবেশে পুনঃব্যবহারযোগ্য জল সম্পদ সৃষ্টি করে। তবে এসটিপি স্থাপন ও পরিচালনা অনেক ব্যয়বহুল। এতে বিদ্যুৎচালিত পাম্প, ব্লোয়ার, ফিল্টার, সেন্সর ইত্যাদি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য। যদিও প্রযুক্তিগতভাবে এটি অনেক বেশি কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা, বিশেষ করে বৃহৎ হাউজিং কমপ্লেক্স, বড় অফিস ভবন, হাসপাতাল ও শিল্প এলাকায় এই ধরনের সিস্টেম স্থাপন করলে স্থানীয় পর্যায়ে পানিদূষণ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তবে ছোট ও ব্যক্তি মালিকানার বাসাবাড়িতে এই প্রক্রিয়াতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা মোটেই সাশ্রয়ী নয়, বরং তা সাধারণ মানুষের ওপর বোঝা হয়েই থাকবে।

সেপটিক ট্যাংক ও এসটিপি উভয়েরই নিজস্ব প্রেক্ষাপট রয়েছে। সেপটিক ট্যাংক যেখানে ছোট পরিসরে কার্যকর, এসটিপি সেখানে বৃহৎ কমিউনিটি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী। সেপটিক ট্যাংক মূলত অক্সিজেনবিহীন জৈব পচনের মাধ্যমে আংশিক শোধন সম্পন্ন করে, অপরদিকে এসটিপিতে অক্সিজেননির্ভর ও বহুধাপ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ পানি উৎপন্ন করা হয়। সেপটিক ট্যাংকে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় না, এর ইনস্টলেশন খরচও কম, কিন্তু এসটিপিতে যেহেতু যান্ত্রিক প্রক্রিয়া যুক্ত, তাই বিদ্যুৎ, দক্ষ জনবল এবং নিয়মিত মনিটরিং অপরিহার্য। সেপটিক ট্যাংকের আউটপুট পানি সাধারণত মাটির ভেতর শোষিত হয়, কিন্তু এসটিপি থেকে প্রাপ্ত পানি পুনর্ব্যবহারযোগ্য। পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি পদ্ধতিই তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ও দূষণ নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তাদের ব্যবহার স্থান ভিন্ন। সেপটিক ট্যাংক খুব সহজেই মানুষ স্থাপন ও ব্যবহার করতে পারে, যা কিনা এসটিপির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে এককভাবে কোনো একটি ব্যবস্থা কার্যকর নয়। এখানে সেপটিক ট্যাংক ও এসটিপি উভয়ের সমন্বিত প্রয়োগই হতে পারে সর্বোত্তম সমাধান। ছোট পরিসরে যেমন বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট বা ছোট আবাসিক কমপ্লেক্সে সেপটিক ট্যাংক কার্যকর, আর বৃহৎ পরিসরে যেমন আবাসন প্রকল্প, শিল্পাঞ্চল, বাজার ও প্রশাসনিক কমপ্লেক্সে এসটিপি ব্যবস্থা চালু করলে বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনা অনেক বেশি টেকসই হবে। এতে শুধুমাত্র দূষণ নিয়ন্ত্রণই নয়, বরং পুনর্ব্যবহারযোগ্য পানির মাধ্যমে সম্পদ সাশ্রয় ও পরিবেশ পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে।

বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনায় এখন সময় এসেছে একটি সমন্বিত ও বাস্তবভিত্তিক জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের। এই নীতিমালায় স্থানীয় ভূপ্রকৃতি, জনসংখ্যার ঘনত্ব, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু ঢাকা শহরই নয়, প্রতিটি শহর বা নগর এলাকায় উপযুক্ত বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনার ধরন নির্বাচন করা জরুরি, কোথাও কমিউনিটিভিত্তিক এসটিপি, কোথাও কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক, আর কোথাও ব্যক্তিগত সেপটিক ট্যাংক হতে পারে শ্রেয়। এছাড়া, নগর পরিকল্পনা, বিল্ডিং কোড, পৌর আইন ও পরিবেশ নীতিমালায় বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনাকে একটি বাধ্যতামূলক অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ড্রেনেজ ও নর্দমা ব্যবস্থার সাথে সমন্বিতভাবে বর্জ্যপানি শোধনের অবকাঠামো স্থাপন করা গেলে তা শুধু পরিবেশ সুরক্ষাই নয়, বরং অর্থনৈতিকভাবে টেকসই নগর উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করবে। আর সেই লক্ষ্যে একটি পরিচ্ছন্ন ও টেকসই বাংলাদেশ গঠনের জন্য প্রয়োজন সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, বেসরকারি খাত, পরিবেশবিদসহ সকল পেশাজীবী সমাজ ও সাধারণ নাগরিকের যৌথ উদ্যোগ।

পরিকল্পিত অবকাঠামো, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, সাশ্রয়ী বিনিয়োগ এবং সরকার ও সচেতন নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ— এই স্তম্ভগুলোর উপর দাঁড়িয়েই গড়ে উঠতে পারে একটি পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও টেকসই নগর রাষ্ট্র। আজকের সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা কেমন পৃথিবী রেখে যাচ্ছি- দূষিত ও সংকটে পরিপূর্ণ, নাকি সুন্দর, পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন ও টেকসই।

লেখক : পরিবেশবিদ ও স্থপতি