বাংলাদেশের জন্য প্রচলিত এফপিটিপি বা বেশি ভোট পেয়ে জয়ী, নাকি আনুপাতিক বা পিআর নির্বাচন পদ্ধতি বেশি উপযোগী সেই বিষয়টির মীমাংসা করা যায়নি। এই প্রশ্নটি নিয়ে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিতর্ক রয়ে গেছে। ফ্যাসিবাদবিরোধী বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি সংসদের উচ্চকক্ষ-নিম্নকক্ষ অথবা নারী আসন- কোথায়ও প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছে না। জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন ও অধিকাংশ দল সংসদের সব কক্ষে সব আসনে আনুপাতিক নির্বাচন চাইছে। এনসিপি উচ্চকক্ষ আর নারী আসনে আনুপাতিক নির্বাচন আর নিম্নকক্ষে প্রচলিত নির্বাচনব্যবস্থা বহাল রাখতে চাইছে।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে যে ঐকমত্যের প্রস্তাব তৈরি করেছে তাতে নিম্নকক্ষে পিআরের কোনো প্রস্তাব নেই। তাতে উচ্চকক্ষ ও নারী আসনে পিআরের প্রস্তাব করা হয়েছে। এনসিপি শেষ পর্যন্ত ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবকেই সমর্থন করেছে। বাস্তবতা হলো- ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ৩৮টির মতো রাজনৈতিক দলের প্রায় সবাই অভিন্ন মত দেয়ার পরও বড় তিন দল ভিন্ন মত দিলে কমিশনের পক্ষে সেটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা কঠিন। যদিও কিছু প্রস্তাবের সুপারিশকে সিদ্ধান্ত আকারে নিয়ে ভিন্ন মত উল্লেখ করার ব্যবস্থা কমিশন রেখেছে।

এফপিটিপি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

প্রচলিত এই পদ্ধতিতে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পায়, সে জয়লাভ করে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, অধিকতম ভোট পেলেই জয় নিশ্চিত হয়। বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, এই ব্যবস্থায় দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ২৭ শতাংশ ভোট পেয়ে একক আর ৩৪ শতাংশ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ, ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাড়ে ১৮ শতাংশ পেয়ে একক আর পৌনে ২৩ শতাংশ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ এবং চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সোয়া ১৩ শতাংশ পেয়ে একক আর সাড়ে ১৭ শতাংশ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন সম্ভব। বাংলাদেশে এর আগে ৩০ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আর প্রায় সমসংখ্যক ভোট পেয়ে অর্ধেকের মতো আসন পাওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার সূতিকাগার যুক্তরাজ্যেও এই পদ্ধতির নির্বাচন সংস্কারের দাবি উঠেছে।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় যে যুক্তি নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য দেয়া হচ্ছে, সেটি হলো- প্রচলিত পদ্ধতি ফ্যাসিবাদের বিকাশ ঘটানোর জন্য অনুকূল ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ১৫ বছরে তিনটি নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে না পারার পেছনে এই নির্বাচন পদ্ধতির বড় অবদান রয়েছে।

আনুপাতিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

প্রচলিত পদ্ধতির মতো আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যদিও বিশ্বের প্রায় ৯০টির মতো দেশে আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যাচ্ছে। এই পদ্ধতির বড় দুর্বলতা হলো- এখানে জনগণ দল বেছে নিতে পারেন, ব্যক্তি নয়। অথচ কোন দল ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করবে তার পাশাপাশি কোন ব্যক্তি তার প্রতিনিধি হবেন- সেটি বাছাই করার অধিকারও তার রয়েছে।

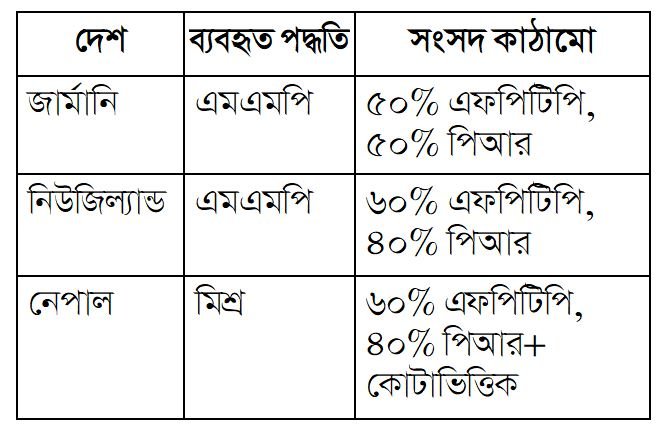

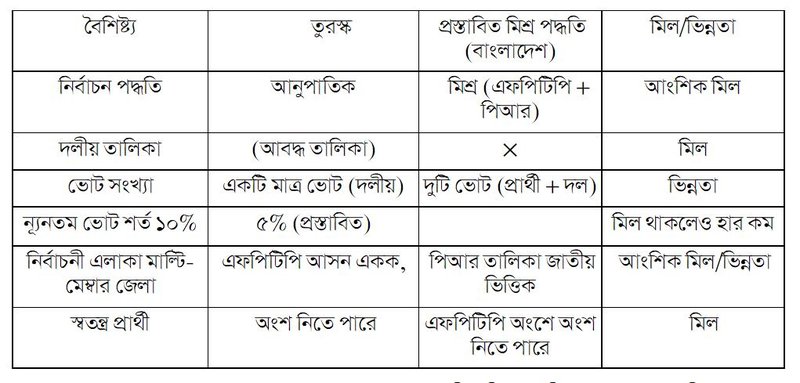

এই সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে তুরস্কসহ কয়েকটি দেশে ব্যালটে দলের পাশাপাশি মনোনীত ব্যক্তিরও নাম রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। আসনহীন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন থেকে সরে এসে অনেক দেশ মিশ্র পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে। জার্মানি, নিউজিল্যান্ড বা এশিয়ার নেপালে সংসদের কিছু আসন এফপিটিপি এবং কিছু আসন পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছে। যদিও তিন দেশের নির্বাচন পদ্ধতিতে বেশ পার্থক্যও রয়েছে।

কোনটি ভালো কোনটি মন্দ

সংসদীয় আসনগুলো সরাসরি প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হলে গণনা ও ফলাফল প্রকাশ দ্রুত হয়। এতে স্থিতিশীল সরকার হয়। সাধারণত একটি বড় দল সরকার গঠন করে, জোট সরকারের প্রয়োজন কম হয়। এতে স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় : জনগণের সাথে সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আর এতে অসুবিধা হলো- সব ভোটের উপযুক্ত মূল্যায়ন হয় না। একটি বেশি ভোট পেলেও জয়ী হয় এবং বেশির ভাগ মানুষ অপ্রতিনিধিত্বশীল থাকে। যেমন- ৩৫-৪০ শতাংশ ভোট পেয়েও কেউ জয় পায়, বাকি ৬০-৬৫ শতাংশ মানুষের মতের কোনো দাম থাকে না। ছোট দল ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব কম : বড় দলগুলোই সুবিধা পায়। আসন-বিন্যাসে পক্ষপাত হতে পারে।

পিআর পদ্ধতিতে দলগুলো মোট ভোটের ভিত্তিতে আসন পায়। ভোটাররা দলকে ভোট দেন, পরে দল তালিকা অনুযায়ী প্রতিনিধি মনোনীত করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর সুবিধা হলো- তাতে ভোটের ন্যায্যতা বেশি : প্রত্যেক ভোটের মূল্য প্রায় সমান থাকে। ছোট দল ও সংখ্যালঘুদের অধিক প্রতিনিধিত্ব পায়। বিভিন্ন মত ও শ্রেণীর আওয়াজ সংসদে আসে। রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে নারী, নৃতাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়।

এর অসুবিধা হলো- অনেকসময় সরকার গঠনে জটিলতা সৃষ্টি হয়। জোট সরকার গঠনের প্রবণতা বেশি, ফলে অস্থিতিশীলতা আসতে পারে। দলের ওপর নির্ভরতা বাড়ে এবং প্রার্থী নির্বাচনে দলের নিয়ন্ত্রণ বেশি থাকে। ভোটার-প্রার্থীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দুর্বল হয়। নির্বাচনী প্রক্রিয়া জটিল ও ব্যয়বহুল হতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য কোনটি উপযোগী?

ভালো-মন্দ সব দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত সমাধান হতে পারে মিশ্র পদ্ধতি। যেমন- নিম্নকক্ষে এখনকার ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ২০০টি এফপিটিপি অনুযায়ী এবং ১০০টি পিআর অনুযায়ী বরাদ্দ করা যেতে পারে (দলীয় তালিকা ও ভোটের আনুপাতিক হারে)। এতে স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা থাকবে (এফপিটিপি অংশে)।

জাতীয় ভোটের অনুপাতে দলগুলোর ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে (পিআর অংশে)। সংখ্যালঘু, নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বাড়বে। দীর্ঘ মেয়াদে রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়ন হবে এবং আলোচনা ও সমঝোতার রাজনীতি বিকশিত হবে। কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন বর্তমান ৩০০ আসনে এফপিটিপি ঠিক রেখে আরো সমসংখ্যক আসন পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের জন্য সংরক্ষণ করা। এতে দুই ব্যবস্থার সমপ্রতিনিধিত্ব থাকবে। এমনকি এ ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের ধারণা পরিত্যাগও করা যায়।

অন্য একটি জোরালো মত হলো-সংসদের বর্তমান ৩০০ আসনকে তুর্কি মডেলে ১৯টি বৃহত্তর জেলা অনুসারে নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা। এই নির্বাচনী অঞ্চলে যতগুলো সংসদীয় আসন রয়েছে তার প্রতিটি আসনে দলের মনোনীত প্রার্থী ও দলের প্রতীক থাকবে। সে জেলায় ভোটের গড় করে জয়ী হওয়ার জন্য ভোটের সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে এবং সে সংখ্যক ভোট যে দল যে ক’টি আসনে জয়ী হওয়ার মতো পেয়েছে তত আসন সেই দলকে দেয়া হবে। আর যেসব আসনে দলটি বেশি ভোট পেয়েছে সেই অনুসারে মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করা হবে। এ ব্যবস্থায় দলের বাইরে স্বতন্ত্র প্রার্থীও শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নির্বাচন করে জয়ী হতে পারবে।

এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য উপযোগী হলেও এটিতে বিএনপি সম্মত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। ফলে বর্তমান বাস্তবতায় বড় দলগুলো তাদের অবস্থান থেকে সরে এসে ঐকমত্য কমিশনের মূল প্রস্তাবে একমত হতে পারে। আর সেটি হলো- বিদ্যমান ৩০০ আসনে প্রচলিত ব্যবস্থায় ভোট হবে। আর নারী আসন ও উচ্চকক্ষে দলের প্রাপ্ত ভোট অনুপাতে আসন বণ্টন হবে। এ জন্য দলভিত্তিক ব্যালটও থাকতে পারে। অথবা দলের প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট হিসাব করে দলের ভোট নিরূপিত হতে পারে। আর ১০০ নারী আসনে প্রত্যক্ষ ভোটের দাবি গ্রহণ করা হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ৪০০ আসনের মধ্যে ৩০০ আসনে এফপিটিপি পদ্ধতিতে নির্বাচন করে বাকি ১০০ আসন ভোট অনুপাতে বণ্টন হতে পারে। আর উচ্চকক্ষে পুরোপুরি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে।

আনুপাতিক পদ্ধতিতে আসনপ্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম ভোটের শর্ত তুরস্কের তুলনায় অর্ধেক এবং জার্মানির সমান ৫ শতাংশ করা যেতে পারে। দল বা জোট ৫ শতাংশ ভোট পেলে সংসদে আসন নিশ্চিত হবে। এতে সংরক্ষিত কোটার অন্তর্ভুক্তিও থাকতে পারে। পিআর তালিকার ভেতরে নারী, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত কোটা নির্ধারণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একটি আসনের ৩০ শতাংশ নারী, ১০ শতাংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ৫ শতাংশ নৃতাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত থাকতে পারে।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এটিই হতে পারে সর্বোত্তম ব্যবস্থা। জুলাই সনদের মধ্যে এই ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হলে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে নতুন পদ্ধতি এবারই কার্যকর করা যেতে পারে। নতুন সংসদ সেই ব্যবস্থা অনুমোদন করতে পারে।

[email protected]