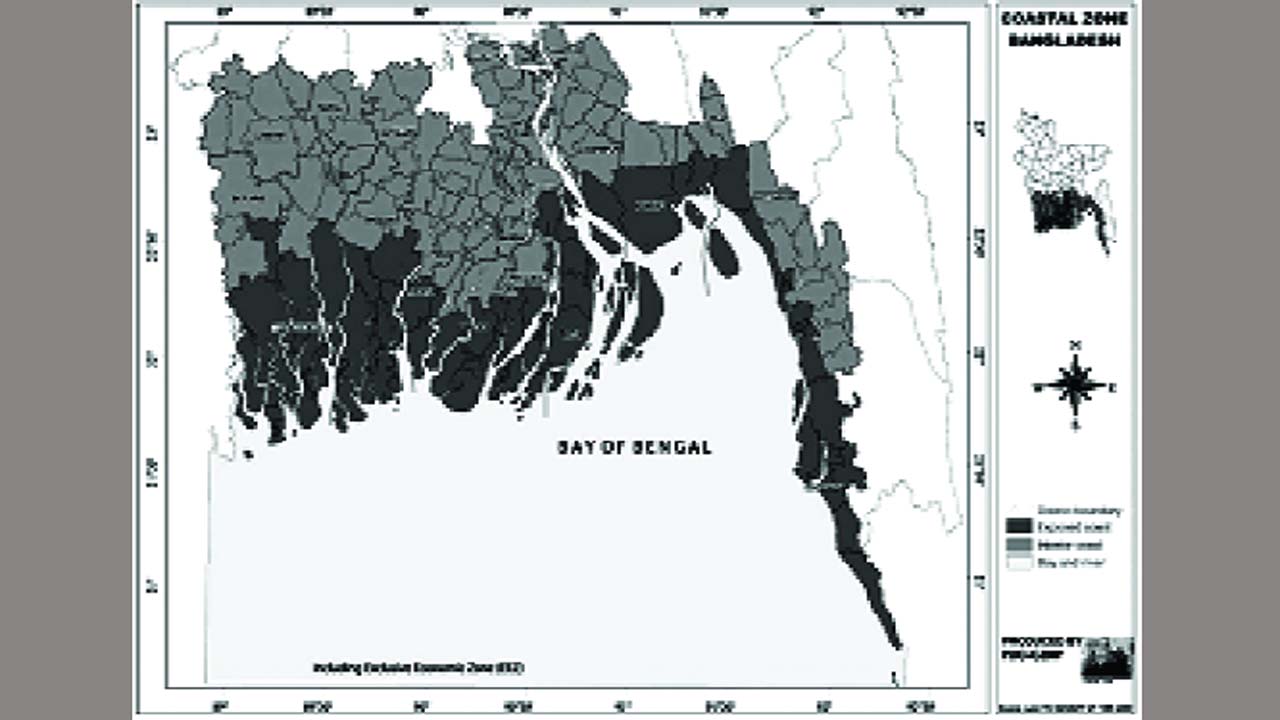

বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের দৈর্ঘ্য ৭১০ কিলোমিটার। এর মধ্যে সুন্দরবন ১২৫ কিলোমিটার, নদীর মোহনা ও ছোট-বড় দ্বীপমালা ২৭৫ কিলোমিটার , সমতল ও সমুদ্রসৈকত ৩১০ কিলোমিটার। টেকনাফের নাফ নদীর মোহনা থেকে সাতক্ষীরা জেলার সীমান্ত নদী রায়মঙ্গল-কালিন্দী পর্যন্ত খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের মোট ১৪টি উপকূলীয় জেলায় বিস্তৃত বাংলাদেশের উপকূলে দেশের প্রধান দু’টি সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম ও মোংলা, বিশ্বের সেরা গহিন গরান বন সুন্দরবন এবং বিশ্বের অন্যতম অখণ্ডিত (আনব্রোকেন) সমুদ্রসৈকত বা বেলাভূমি কক্সবাজারে অবস্থিত। দেশের শতকরা ২৫ ভাগ জনগণ যেমন এ উপকূল অঞ্চলে বসবাস করেন; তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতে জিডিপির কমবেশি প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ অবদান এ অঞ্চলের। অথচ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ অঞ্চল, এর অবকাঠামো এবং বসবাসকারী মানুষের অর্থনৈতিক জীবন নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্বিপাক, বৈষম্য, অবহেলা আর অমনোযোগিতার শিকার। তবে এটি ঠিক যে, বঙ্গোপসাগরের তীরে ও বিশ্বের সেরা গহিন গরান বনের নীড়ে গড়ে ওঠা গাঙ্গেয় বদ্বীপ বাংলাদেশ যেন প্রকৃতির এক বিচিত্রবিলাস। এর মাথার ওপর হিমালয় পর্বত, সাইবেরিয়ার হিমবাহ ঠেকিয়ে চলে অবিরত, পায়ের নিচে বঙ্গোপসাগর তার পা ধোয়ায় প্রতিনিয়ত। সে কারণে কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর দাঁড়িয়েও চরম নয় তার আবহাওয়া, নাতিশীতোষ্ণতার, মৌসুমি বায়ুর বরমাল্য বরিষণে বাংলা সতত সবুজ শস্যশ্যামল।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল প্রকৃতির বিরূপতার প্রথম ও প্রত্যক্ষ শিকার

প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল প্রকৃতির বিরূপ আচরণের প্রথম ও প্রত্যক্ষ শিকার সবসময়। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনীতির সুরতহাল রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে এটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, জাতীয় অর্থনীতির আন্তঃসলিলা শক্তির (রেজিলিয়েন্ট পাওয়ার) উদ্বোধন; যার হাতে সেই সব চাইতে বেদনায় বিবর্ণ। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো অর্থনীতির অনেক প্রবণতার সূচক সন্ধানে কালাতিপাত করে; কিন্তু উপকূলীয় জেলা নিচয়ের আর্থসামাজিক চালচিত্রের , খানা পুরী থেকে শুরু করে ভূমি বণ্টনব্যবস্থা, চাষাবাদের হালহকিকত, প্রাণিসম্পদের সালতামামী অনেক কিছুর বাস্তবতার ব্যাখ্যা তাদের কাছে দুঃখজনকভাবে নেই। উপকূলীয় অঞ্চল যেন শুধু দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের মাথাব্যথা সূত্রে সমুপস্থিত, আকালের দিনে নাকালের মোহনায় এবং একমাত্র মিডিয়ায়।

পাঁজি পুঁথি ও সরকারি পরিসংখ্যান ঘেঁটে জানা যায় যে, ১৭৯৭ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত মোট ৪৯৪ বার মাঝারি ও মোটা দাগের জলোচ্ছ্বাস, গোর্কি, হারিকেন, সিডর, আইলা, নার্গিস, মাহাসেন, ফণী, বুলবুল, আমফান ও ইয়াস বাংলাদেশের উপকূলকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ১৭৩ বছরে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে ৩২৯টি, এসেছে গড়ে ৫-১০ বছর পরপর, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ এর বিগত ৫০ বছরে ১৭৪টি ঝড় বা জলোচ্ছ্বাস ঘটেছে ঘন ঘন। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ ও মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতি

নদীর অববাহিকা মানব সভ্যতার সূতিকাগার, কৃষি প্রাচীনতম জীবিকা আর শ্যামল সবুজ প্রান্তরে প্রাণিসম্পদের সমারোহ জীবনায়নের স্পন্দন। বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল যে এসব সত্য ও সম্ভারে সমৃদ্ধ তা চর্যাপদের পাতা থেকেও জানা যায়। সমুদ্র, নদীমেখলা প্রকৃতি আর শ্যামল সবুজ পরিবেশের সংমিশ্রণে উপকূল অঞ্চল গোটা দেশের, সমাজের, অর্থনীতিতে অনিবার্য অবকাঠামো শুধু নয়, উন্নয়ন প্রয়াস প্রচেষ্টায় সার্বিক ভারসাম্য রক্ষায় জরুরি। এটি সুপ্রাচীন কাল থেকে, ইতিহাসের পথ ধরে এ সত্য সতত সব ভূগোলে স্বীকৃত থাকলেও প্রাচীন এ জনপদে তা যেন সবসময় নতুন করে মনে করিয়ে দিতে হয়; যখন পালা করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ে সবাই। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে পড়ে, তাপমাত্রার পবির্তনপ্রসূত তারতম্য সূত্রে সমুদ্রের তলদেশ স্ফীত হয়ে ওঠার ফলে পরিবেশ ভারসাম্যহীনতার যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে চলেছে বিশ্বের প্রায় সব সমুদ্রউপকূল বেষ্টনীতে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বাংলাদেশের জন্য তা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের অশনিসঙ্কেত দিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল, বিশেষ করে অদূরবর্তী দ্বীপাঞ্চল সামান্য জলোচ্ছ্বাসের ছুতানাতাতে তলিয়ে যাচ্ছে, তা উদ্ধারে বশংবদ কোনো কার্যক্রম সফল হচ্ছে না। সুন্দরবনের প্রাণিবৈচিত্র্য বিপন্ন হতে চলেছে এর প্রভাবে। এবার ইয়াসের অকস্মাৎ জলোচ্ছ্বাসে সুন্দরবনের মৃত হরিণ ভেসে এসেছে লোকালয়ের নদীতে, সুন্দরবন অভ্যন্তরস্থ তিন শতাধিক সুপেয় পানির জলাধার (যা বন্য প্রাণীর একমাত্র পানীয় অবলম্বন) লোনা পানিতে একাকার হয়ে যাওয়ায় সেখানকার প্রাণিসম্পদ আজ নিদারুণ সঙ্কটে।

উপকূলীয় বাঁধে ফাটল

উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ ভেঙে লোনা পানি ঢোকে ফসলের ক্ষেতে। জমির ফসল নষ্ট শুধু নয়, দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা হাজার হাজার মানুষকে নিঃস্ব করছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মৌসুমি বন্যার পর রিং বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় প্রায়ই বন্যা আঘাত হানে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাগুলোয়। নদ-নদীর অস্বাভাবিক জোয়ারের চাপে একের পর এক বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় খুলনা ও সাতক্ষীরার বিস্তীর্ণ এলাকা। হুহু করে লোকালয়ে ঢুকছে পানি। ডুবছে মাছের ঘের, আবাদি জমি ও নিম্নাঞ্চলের ঘরবাড়ি। প্রবল বর্ষা ও অস্বাভাবিক জোয়ারে পানি বাড়ছে দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলের নদ-নদী, খাল-বিলেও। নদ-নদীর অস্বাভাবিক জোয়ারের পানির চাপে খুলনার পাইকগাছা ও কয়রা, বাগের হাটের শরণখোলা ও মোরেলগঞ্জ এবং সাতক্ষীরার আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলায় বেড়িবাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বাঁধে নতুন করে ধস নামায় পাইকগাছার সোলাদানা, বেতবুনিয়া, গড়ুইখালী, কয়রার হরিণখোলা, গোবরা, ঘাটাখালীতে ভাঙন আতঙ্ক দেখা দেয়।

কপোতাক্ষ নদের জোয়ারের চাপে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা, পদ্মপুকুর ইউনিয়নের বেড়িবাঁধ ভেঙে দু’টি দ্বীপ ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। ভেসে যায় অসংখ্য চিংড়ি ঘের ও ছোট-বড় পুকুর, গৃহহারা হয়েছে অসংখ্য পরিবার। ভেঙে পড়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষাব্যবস্থা। উপকূলরক্ষা বাঁধ তৈরি ও রক্ষাবেক্ষণে নানা পক্ষের দায়িত্বহীনতায় প্রতি বছর বাঁধে ফাটল ধরে। ভুক্তভোগীদের রক্ষা ও সরকারি অর্থের অপচয় রোধ এবং বছর বছর এলাকাবাসীকে ভোগান্তি থেকে রক্ষায় স্থায়ী, টেকসই ও কার্যকর বাঁধ নির্মাণে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া অত্যাবশ্যক।

এডিপিতে উপকূলীয় অঞ্চলে বেড়িবাঁধ নির্মাণ, সংরক্ষণকল্পে মন দেয়ায় কোনো উন্নয়ন প্রকল্প নেই। রেভিনিউ বা বাজেটের যৎসামান্য বরাদ্দ, তাও সুনির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক নয়।

এ প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতির অবদান তুলনামূলকভাবে নিম্নমুখী। উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি খাত প্রধানত শস্য ও অশস্য (নন ক্রপ) এ দু’ভাগে বিভক্ত। প্রথমত বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত হওয়ায় খাদ্যশস্য উৎপাদন তুলনামূলকভাবে এ ক্ষেত্রে বাড়েনি। একটি পরিশীলিত সমীক্ষা-গবেষণা পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৭ সালের মধবর্তী ১৩ বছরে জাতীয় পর্যায়ে যেখানে প্রায় দ্বিগুণ শস্য (খাদ্য ও অর্থকরী ফসল) উৎপাদিত হয়েছে; সেখানে উপকূলীয় অঞ্চলে একই সময়ে শস্য উৎপাদন না বেড়ে বরং কমেছে। উজান থেকে পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ায় পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় এখানে চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমলেও চাষাবাদ পদ্ধতি প্রক্রিয়ায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েও কাক্সিক্ষত ফল ততটা আসেনি; যতটা অশস্য অর্থকরী খাতে অর্থাৎ মৎস্য চাষসহ প্রাণিসম্পদ চাষ ও বিকল্প পণ্য উৎপাদনে এসেছে। অশস্য খাতে আপাত ব্যাপক সাফল্যে কৃষি থেকে গড়পড়তায় জিডিপিতে এখনো সমানুপাতিকহারে অবদান (২৫%-২৩%) রেখে চলেছে এ অঞ্চল। অশস্য খাতের এ সাফল্য টেকসই করা যেমন প্রয়োজন, একই সাথে শস্য উৎপাদনে, জমির সঠিক ব্যবহারে, উপায় উপাদান সরবরাহে, চাষপদ্ধতিতে প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটানোয় এবং এমনকি ভূমি প্রশাসনেও সংস্কার আবশ্যক।

মোদ্দা কথায় সময়ের পেক্ষাপটে উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে; তার গতিপ্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে এ জন্য যে, একে যথাসময়ে যথাপ্রযত্ন প্রদান করা সম্ভব না হলে, উষ্ণায়নের প্রভাবক ক্ষতি যথানিয়ন্ত্রণ ও মোকাবেলা করা সম্ভব না হলে সমূহ সম্ভাবনাময় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের অবদান থেকে অদূরভবিষ্যতে জাতীয় অর্থনীতি শুধু বঞ্চিত হবে না, সময়ের অবসরে জলবায়ুর পরিবর্তন প্রভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এটি গোটা দেশ ও অর্থনীতিতে দুর্ভাবনা-দুর্গতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দেশের অন্যতম দু’টি সামুদ্রিক বন্দর, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর সুন্দরবন এবং পর্যটন সম্ভাবনা সমৃদ্ধ কক্সবাজারকে কার্যকর অবস্থায় পাওয়া জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিযাত্রায় যে কত জরুরি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাম্প্রতিককালে সিডর ও আইলায় সুন্দরবন এবং বনসংলগ্ন এলাকার মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিসম্পদের ওপর যে দুর্বিষহ ও নেতিবাচক প্রভাব প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে, তাতে উপকূলীয় কৃষি অর্থনীতি নিয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানচিত্র

আমাদের উপকূলীয় অর্থনীতির অন্যতম অবলম্বন জোয়ার-ভাটা বিধৌত দুনিয়ার বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বা গরান বনভূমি সুন্দরবন। নানা ধরনের গাছপালার চমৎকার সমারোহ ও বিন্যাস এবং বন্যপ্রাণীর অনন্য সমাবেশে সুন্দরবন চিহ্নিত হয়েছে এক অপরূপ প্রাকৃতিক নিদর্শন হিসেবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবেও এটি বিবেচিত; এখান থেকে সংগৃহীত হয় নানা কাজে ব্যবহার উপযোগী বনবৃক্ষ, আহরিত হয় প্রচুর পরিমাণে মধু, মোম ও মাছ এবং সে সূত্রে বা উপলক্ষে কয়েক লাখ মানুষের হয় কর্মসংস্থান। পরস্পর সংযুক্ত প্রায় ৪০০ নদী-নালা, খালসহ প্রায় ২০০টি ছোট-বড় দ্বীপ ছড়িয়ে আছে এখানে।

আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে সুন্দরবনের মূল আয়তন ছিল ১৬হাজার ৭০০ বর্গকিলোমিটারের মতো। বর্তমানে সঙ্কুচিত হয়ে এর আয়তন প্রায় এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছেছে। ১৯৪৭-এ দেশ ভাগের সময় এর দুই-তৃতীয়াংশ পড়েছে এধারে, বাকিটা ওধারে, ভারতে। বাংলাদেশ অংশে বনভূমির বর্তমান আয়তন হবে প্রায় চার হাজার ১১০ বর্গকিলোমিটার, এর প্রায় এক হাজার ৭০০ বর্গকিলোমিটার জলাভূমি। এখানে আছে চারটি প্রশাসনিক রেঞ্জ- বুড়িগোয়ালিনি, খুলনা, চাঁদপাই এবং শরণখোলা; আছে ১৬টি ফরেস্ট স্টেশন। ১৮৭৫ সালে প্রথম সুন্দরবনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বনভূমির প্রায় ৩২ হাজার ৪০০ হেক্টর এলাকাকে অভয়ারণ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৯৯ সাল সুন্দরবনকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ (সংশোধন), ১৯৭৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালে সুন্দরবনের অভয়ারণ্যগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম (৯হাজার ৬৯ হেক্টর), দক্ষিণ (১৭ হাজার ৮৭৮ হেক্টর) এবং পূর্ব (পাঁচ হাজার ৪৩ হেক্টর) এ তিন এলাকায় এটি বিভক্ত।

এখানে নানা ধরনের প্রাণী বাস করে। বংশ, প্রতিপত্তি আর ক্ষমতার নিরিখে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার। অধিকন্তু এখানে আছে ৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩২০ প্রজাতির আবাসিক ও পরিযায়ী পাখি, ৫০ প্রজাতির সরীসৃপ, আট প্রজাতির উভচর এবং ৪০০ প্রজাতির মাছ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া এখানে স্তন্যপায়ী অন্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, রেসাস বানর, বনবিড়াল লিওপার্ড, সজারু, উদ এবং বন্য শূকর ।

উপকূলীয় অর্থনীতির বিদ্যমান ও আসন্ন সমস্যাগুলো নিরসনে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে ‘উপকূলীয় উন্নয়ন বোর্ড’ গঠন করার প্রস্তাবনা অগ্রগণ্য বিবেচিত হওয়া উচিত। উপকূলীয় উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হলে, অর্থনীতির এক-চতুর্থাংশ জিডিপি সরবরাহকারী উপকূলীয় অঞ্চলের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি থেকে উপকূল , সুন্দরবন ও লোকালয় রক্ষার সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়াস প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করবে।

লেখক : সরকারের সাবেক সচিব, এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান